LNG(液化天然ガス)とは

LNGの物性

Liquefied Natural Gas の略で液化天然ガス のことを言います。-162℃ の極低温で環境性能が高い= CO2(二酸化炭素)排出量が少ない のがウリ。メタン(CH4)が主成分です。

・極低温、-162℃で液化した時の体積は 600分の1 に圧縮される

・成分が精製されているため、ばいじんや硫黄分(SOx)が無くてクリーン

・無色透明で無臭 … 匂いをつけたい場合は着臭装置が必要

・空気より軽い (のでガス検知器は天井付近に設置する)

・爆発範囲は、おおよそ 5~15 Vol %

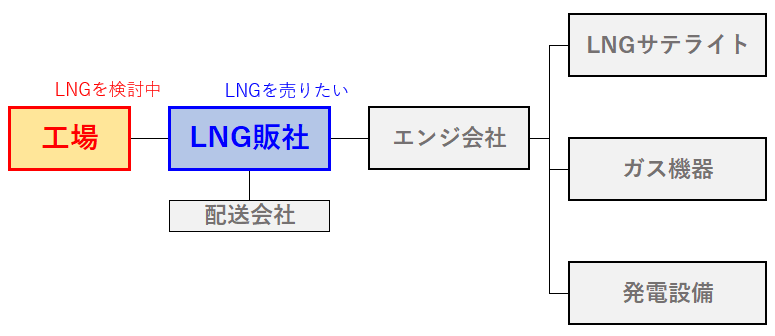

LNG燃料転換とは(おさらい)

工場で使用してきた燃料をクリーンなLNGへ切替(転換)を行う一大プロジェクトのことで、燃転(ねんてん)と略して呼ばれます。

A重油、灯油、LPG、石炭 ⇒⇒ 燃転 ⇒⇒ LNG

これまでの燃料とは物性が違うためLNG用の新たな設備導入(または入替更新)が必要です。

- LNGサテライト(ガスプラント)を建設し

- ガス機器までガス管をつなげ

- 旧燃料で使用していたガス機器(ボイラや炉)を入替し

- 場合によっては発電設備(コジェネやガスタービン)も設置し

- LNG使用を開始したのちに、旧燃料の設備を撤去する

といったイメージで、トータル数億円規模の大きな投資を伴うプロジェクトになります。

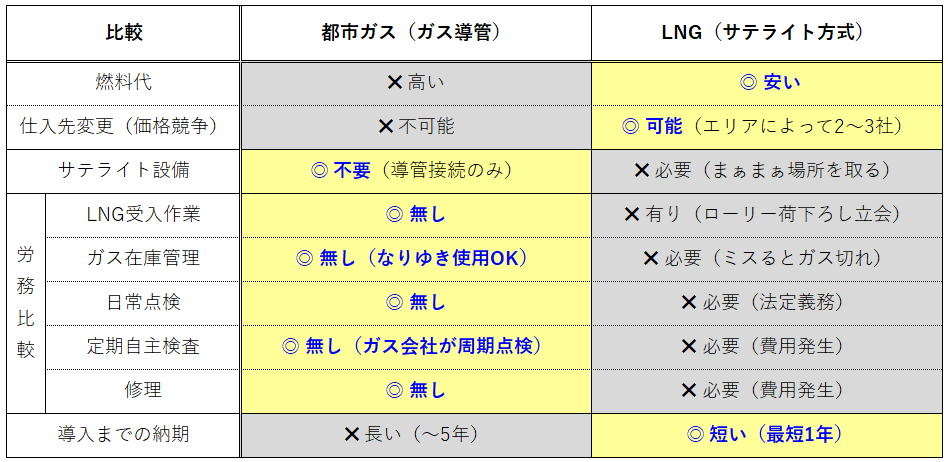

都市ガスとは (他エネルギーとの比較)

そういや「都市ガス」って聞いたことあるけど、なんなんやろ。ワイの住んでるところは田舎でシティーからは離れとるんやけど… と思われた方もいらっしゃるかと思います。解説します。

都市ガスとは

都市ガス (天然ガス)… ガス会社から導管(道路埋設されたガス管)で送られる天然ガス

LNG(液化天然ガス) … ローリー運搬された液化天然ガスを、LNGサテライトで気化してガス消費

中身は同じ「天然ガス」ですが、供給形態の違い で名前が変わります。導管の道路敷設には多額の投資を要します。1kmのガス管敷設には3~4億円必要になると言われています。(ひと昔前までは「1㎞で1億円」と言われていた記憶があります汗)

都市ガス会社からの観点では多額の投資を回収するためにはガス需要が密集してい都市部や、大口のガス消費工場ようなエリアに限定して導管敷設を計画することになります。採算の取れない投資を行うことはインフラ事業である都市ガス会社には許されない訳ですね。結果 都市ガスの供給エリアは日本の国土面積の6%にとどまっています。

都市ガスの特徴 ~メリットデメリット~

「都市ガス」と「LNGサテライト(方式)」は、賃貸 と 持ち家 の比較に似ているかもしれません(強引な気もしますが話を進めます)。 管理会社に何かとお任せできて楽なのが都市ガス、家の維持管理やメンテを自分で行う必要があるのがLNGサテライト(方式)。

都市ガスのメリット

- ガス状態なのでスグに使えて便利 (LNGをガスにする手間が不要)

- 特別な設備が要らず、場所を取らない

- ガス切れの心配が無い (水道とほぼ同じ感覚で使える)

- メンテや検査などの労務コストがほぼ掛からない(最大のメリット)

都市ガスのデメリット

- ガス導管を工場に引き込むための費用負担がかなり高額

- ガス導管はすぐには来ない (道路占有許可、資材手配・工事と軽く数年はかかる)

- ガス単価は高い

- 年間使用量の縛りがあり、使い過ぎても使わな過ぎても違約金が発生する

- 他のガス会社への乗り換えが難しい

LPGとは…?

Liquefied Petroleum Gas のことで プロパン(C3H8)やブタン(C4H10)が主成分 のガスのことです。ご家庭で軒先にボンベが並んでいるのはコレです。LPガス屋さんがトラックで日本全国の津々浦々まで配送しているため、供給エリアは100%をカバーしています。一般家庭の話でいうと、都市ガスに比べてLPGガス料金はとても高くなります…。

すでに匂いが付けられてボンベで運ばれるので、ガス漏れの際はしっかりと臭います。空気より重いためガス検知器は床付近に設置されます。

水素はいつから使えるの?

水素は、「産業ガス(一定量以下の規模)」としてはすでに多くの工場で使われています。都市ガスから改質されたり、液体水素(-253℃!)でローリー運搬され、いろんな製品の原料ガスの希釈や雰囲気ガスに用いられています。

対して「産業エネルギー(多量消費)」としては、関連設備の開発とコストダウンが進むのを待つ形となります。まだまだ年月が掛かりそうです。

当面の間、工場の CO2排出量削減の観点からは 流通インフラが確立しているLNG(天然ガス)への燃料転換が最も効果的 となります。工場の燃料消費規模がやや小さい場合は、次点でクリーン燃料であるLPGを使用するのが良いでしょう。

LNGの流通

海外から国内へ

東京ガスさんが1969年に初めて日本国内へLNGを輸入しました。長らく日本のLNG輸入量は世界一でしたが、近年は中国にトップの座を譲っています。

世界各地のガス田で採掘された天然ガスは、液化精製されたのちに輸送タンカーで日本国内のLNG受入基地(1次基地)へ運ばれます。天然ガスは、産出国によってガス成分(熱量)が若干変わりますので購入時にはチェックしましょう。

国内の流通(1次 → 2次 3次基地)

LNG受入基地(1次基地)は2024年現在で40弱あり、基地ごとに特色があります。

- 運営会社の資本力(どれだけLNG を購買しているか)

- 受入基地の規模 (受入タンクの大きさ)

- 港の都合(どでかいタンカーでも入港できる / 海底が浅く、中規模のタンカーしか入れない )

受入基地は、電力会社のLNG 火力発電所 や 大手都市ガス会社の大元の送ガス工場 と併設されています。主の購入用途(発電 or 送ガス)に充てたのちに余力のある基地は、積極的に LNGの外販 (LNGサテライトによるLNG燃転)活動を行っています。

1次基地から2次、3次基地まではローリー(トレーラー)や鉄道コンテナを利用して各地へ輸送されまています。

輸送費がとにかくデカい…

EUのような大陸の場合、長距離パイプライン(導管)で 大元のガス工場から 気体のまま 輸送されています。ユーザーも、(水道の蛇口と同じ感覚で)バルブを捻ればガスをすぐに使えてとても便利ですよね。日本の価格と比べると、とても(とても!)安いです。

島国日本は海外のガス田からパイプラインを敷くことができないので、以下の流通経路となります。

- ガス田で採掘したあと液化する(体積600分の1)

- 巨大なタンカーで 2~3週間掛けて海上輸送する

- 日本の受入1次基地で、巨大なタンクに荷下ろしする

- 受入基地でローリーにLNGを小分け積込する (車両によって 10 ~ 15t くらいを積む)

- ローリーで数時間掛けて各地のユーザーへ配送する

- ユーザー工場のLNGサテライトへローリーから荷下ろしする

- ユーザー工場のLNGサテライトで、LNGをガス化させてガス消費する

輸送費用(船、ローリー)や、基地間での荷下し・受入にかかわる労務(人件費)が結構かさむことになっています。(が、島国なので仕方ない…!)

ローリー停車位置-300x225.jpg)

富士山-300x225.jpg)

コメント